台中一棟大樓傳出老翁陳屍水塔多日,遺體腐敗滲入整棟建築的供水系統而震驚社會。事後管委會表示會換水塔與清毒管線,但一個殘酷的事實擺在眼前,住戶真的沒有陰影嗎?

我們來談談集合住宅水管設計,多半為「暗管」,也就是埋藏於牆體與樓板之中。這種做法雖節省空間、美觀整齊,但一旦管線出現破裂、堵塞或污染,想修復就必須敲牆、剷地板,甚至牽動整棟樓的供水系統。

此次事件正凸顯此設計的最大破口,當污染來自總水源上游,管線再長、戶數再多,也無從阻擋。受污染的水管,或許可以沖洗消毒,但對許多住戶來說,心理陰影難以抹去,搬離成了唯一選擇。

如果我們的建築結構一開始就沒設想過「水管要能換」,那就永遠只能依賴事後的彌補。而「補」這件事,最怕補不對、補不全,甚至無法補。因此這起事件應該成為一次深刻的警醒,讓我們重新思考集合住宅的給排水系統設計。

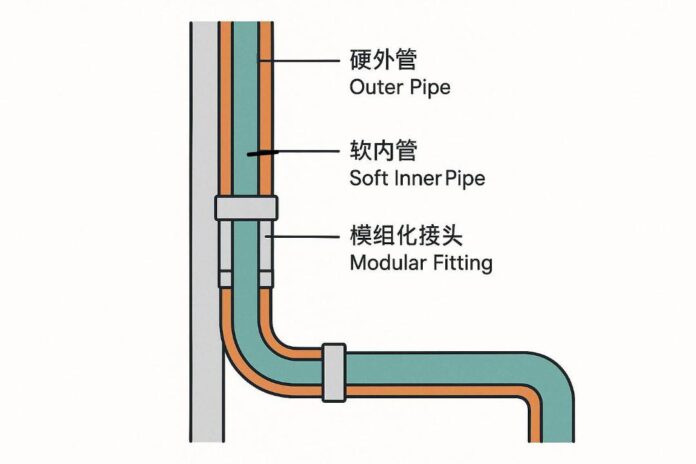

如果可以硬外管做為通道,內藏給水軟管設計,可預埋於牆內或集中立管井中。但先決條件,需具備耐壓、防撞與耐熱軟管。如此出問題時便可從管口抽出汰換,無須破壞牆體,維修更快速。至於模組化接頭設計,透過快速接頭與閥件,做到分層分戶控制,也方便水壓測試與管路隔離。這樣的概念並非全然科幻,日本、北歐等高規住宅已開始局部採用類似設計,只是成本與施工複雜度高,尚未成為主流。

那麼如果從新建透天厝或小型集合住宅做起,逐步累積經驗與技術標準。當更多案例證明這樣的設計不但可行,還能延長建築生命週期、降低維修風險、提升居住安全時,這樣的做法才有機會在業界普及。就如同鋼筋混凝土在百年前曾被質疑「不如磚瓦牢靠」,一個新概念的普及,總要從一次危機開始。

這次水塔案是一場令人遺憾的事件,也讓人痛見現代住宅設計的盲點。水,是每天進入我們體內最直接的媒介,它的安全與純淨不容妥協。如果我們能提早設想一條可更換、可抽換的「水之通道」,那麼當下次問題發生時,不再只能鑿牆傷身、苦等理賠,而是快速替換、回歸生活。(作者資深媒體人)