近來體育班存廢討論沸沸揚揚,身為體保生出身的筆者也有話說。自己當年在普通班,書讀得不怎麼樣,若單看學業表現,恐怕早就被貼上「前途受限」的標籤。但我選擇了體育這條路,進入大學體育系後,身邊的同學各有專長,大家在訓練場上揮汗如雨。如今畢業多年,我觀察這些同學的發展,幾乎都在社會各階層佔有一席之地,有的成為教授、教師或專業教練,有的投入公部門,有的進入企業管理,還有人轉型創業。可以說,體育班出身的同學一樣能夠在社會立足,並沒有外界常說的「體育不成、學業不足」那麼悲觀。

事實上,運動員長年苦練,早就磨練出「耐操、紀律、抗壓」的特質。這些能力,不論在哪個領域都能發揮作用。正因為年輕時在操場上吃過苦,許多人出了社會反而更能承受壓力、肯努力、不怕挑戰。反觀現今社會繁榮,基層勞工式微,許多年輕世代反而缺乏「願意努力」的心態。問題不是體育班的存在,而是整個世代普遍不再願意吃苦,甚至期待少付出就能有成果。

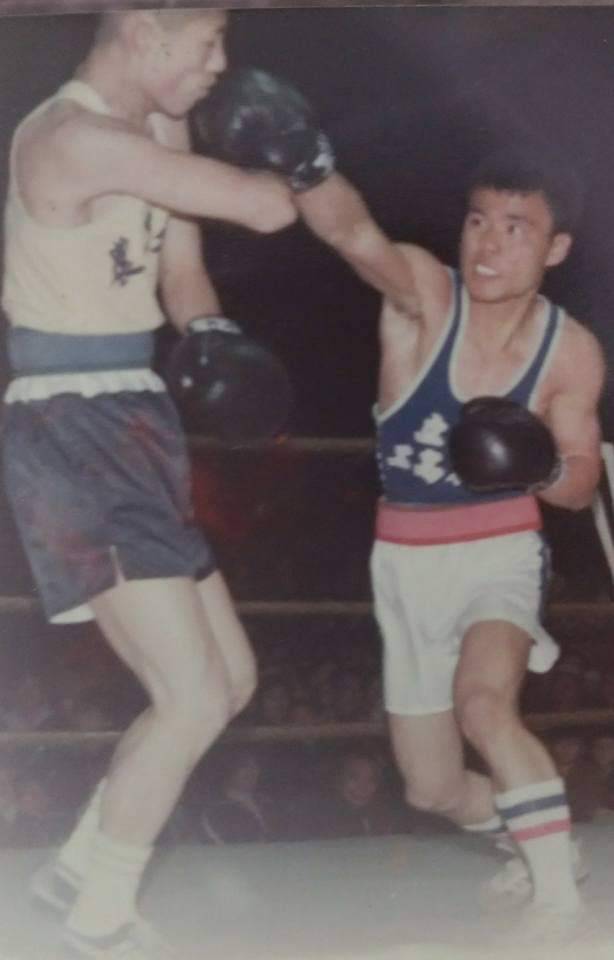

我人生的路徑就是例子。從運動員到媒體記者,再到今天專注陶藝創作,每一階段看似大轉彎,但本質其實相同-兢兢業業,投入一行,就把它做到最好。從事拳擊運動有目標;當記者時,我守著第一線新聞;做陶藝時,我耐住孤獨,反覆實驗。能夠在不同領域都闖出成績,靠的不是體育班或不是體育班,而是「做一行、出一行」的態度。

因此,討論體育班存廢不應過度妖魔化。體育班只是教育制度的一種選項,提供有天賦、有志向的孩子一條適性發展的道路。真正該反思的,是我們的社會能不能培養出「不怕苦、願意努力」的態度。因為不論是體育、學業、媒體,還是藝術,只有肯下功夫的人,才能在一行裡真正站穩。(作者資深媒體人)