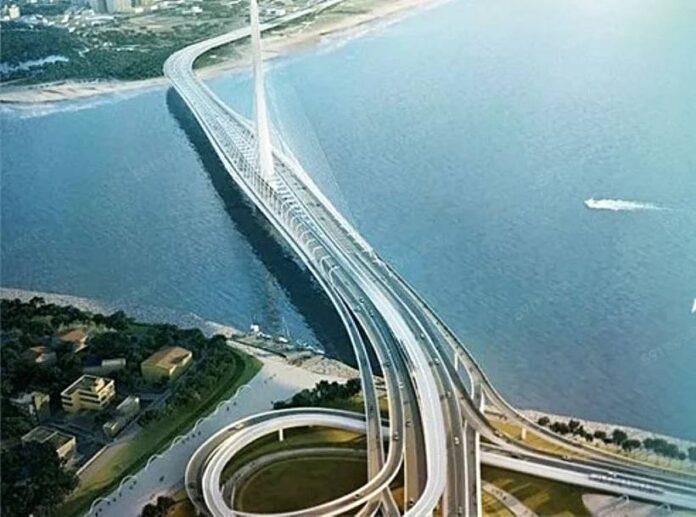

交通部公路局最近動作頻頻,竟然替「淡江大橋」申請商標,還大張旗鼓地把範圍涵蓋到車輪餅。理由是要建立品牌形象,甚至還說收益會回饋公共服務。一聽之下彷彿一座橋不只是交通建設,還能搖身一變成為金雞母。

問題是,它是一項公共工程,是全民稅金堆砌而成的交通命脈。當這樣的公共資產被拿去申請商標,等於在全民的共同財產上釘上一個專屬於某單位的牌子。一旦註冊成功,其他人若想在產品或活動上使用「淡江大橋」字樣,是否得繳交授權費?難道賣一盒「淡江大橋車輪餅」都要先經過公路局同意?

如果這邏輯成立,那麼台灣知名的「西螺大橋」是不是更該註冊?這座跨越濁水溪、曾是遠東第一大橋的歷史地標,從小吃攤到文化節慶,幾乎無人不知無人不曉。若依公路局的思維,雲林的攤販打上「西螺大橋醬油」,恐怕也得跑去交權利金。再往下推,「大甲溪橋酥餅」、「梧棲碼頭海產」等等。台灣的地名與公共設施將一一被貼上商標標籤,成為一場全民資產的搶登記大賽。

這荒謬不是笑話,而是制度漏洞被利用的結果。商標制度本來是保障創新、區隔市場,讓企業或創作者辛苦打造的識別不被仿冒。然而,地名、公共設施名稱向來被視為「通用詞」,原則上不得註冊。否則一旦成功,公共使用權就會被收編,民眾對公共空間的自由表述將受到限制。智慧財產局能否守住這條防線,將是此案的關鍵。

政府機關本該是公共利益守護者的角色,反而帶頭把公共資產私有化。公共建設的價值,本在於全民自由共享,而不是計算使用權利金。當一個政府部門要靠販賣橋梁名稱來籌措經費時,背後反映的其實是公共治理思維的錯位。我們應該問的是,下一步呢?「淡江大橋」之後,會不會西螺大橋,關渡大橋、高屏大橋也跟進,甚至「台北101」、「總統府」都來註冊?到那時候,台灣地圖不再是地圖,而是商標大全。民眾的生活都可能被收編,從招牌到伴手禮都必須小心翼翼,否則隨時踩雷。

淡江大橋商標案是一場荒謬劇,更是一個警訊。如果我們不在此刻畫下紅線,下一座被標價出售的,可能就是你我日常生活裡最熟悉的公共風景。(作者資深媒體人)